性與情慾

性/情慾

安全性行為

避孕

性傳染病

其他性與情慾

生育健康

月經

懷孕/生產

嬰兒哺育

不孕/人工生殖

流產/人工流產

更年期

其他生育健康

慢性疾病

肥胖

心血管疾病

骨質疏鬆

糖尿病

紅斑性狼瘡

失智症

其他慢性疾病

癌症

乳癌

子宮頸癌/HPV疫苗

卵巢癌

肺癌

其他癌症

心理健康

憂鬱症

情感關係

性別氣質/認同

其他心理健康

瘦身美容

身體意象

醫學美容

瘦身

美容

其他瘦身美容

生活飲食

運動

飲食

其他生活飲食

LGBT+

更多重要健康議題

用藥安全

醫病關係/倫理

健康政策

妨害性自主

武漢肺炎

其他更多重要健康議題

2022.04.22

運動是憂鬱症的特效藥

大部分人都聽過運動有益健康。一項新的研究,站起來活動一下

—即使是小小的體育活動,例如快走,也可能大大降低患憂鬱症的風險。

研究團隊指出,運動對於精神健康顯著地有益,即使運動量低於公共衛生部門的推薦。運動並不需要太多。一週快走2.5小時,比完全沒運動的人,憂鬱症的風險較低。

研究指出,與不運動的人相比,每週進行相當於 1.25

小時快走活動的成年人患憂鬱症的風險降低了

18%;提高到相當於每週快走 2.5

小時的活動量與憂鬱症風險降低

25%。但是,運動超越2.5 小時的活動量,益處減少。

每一步都有幫助

加拿大神經科學家Jennifer

Heisz說,有憂鬱症的人有時難以鼓勵他們運動,所以任何行動、每個行動,每步有益的訊息對這些人可能有幫助。

Heisz建議人們每天試著動一動,也許5分鐘或10分鐘的走路,對於整天坐著的人,也可以每30分鐘做兩分鐘的活動。

先前的研究

2018 年發表的一項研究發現了類似的結果:每週進行 3

到 5 次每次 45

分鐘鍛鍊的人,心理健康狀況不佳的天數減少了約

43%。即使是做家務,心理健康狀況不佳的天數也減少了約

10%。

2020

年發表的一項研究發現,即使是輕度運動也有助於保護兒童免於患上憂鬱症,亦即12

歲時每天 60 分鐘的簡單運動與 18

歲時憂鬱症的平均減少 10% 有關。

運動的類型包括跑步、騎自行車和步行,以及做家務、繪畫或演奏樂器等活動。

英國劍橋大學臨床醫學院由Soren Brave 和James

Woodcock領導的團隊的研究發表在4月13日《美國醫學會精神病學》期刊JAMA

Psychiatry

編編來源:Health Day (2022.04.13)

+ read more

2022.04.19

降低健康風險:腰圍要少於身高一半

英國國家健康與照顧卓越研究院 (NICE)

最近更新健康指南,鼓勵人們量腰圍,以查看自己是否有太多的危險脂肪。此外,建議成人腰圍應該少於其身高的一半以降低健康風險。

測量身體質量指數 (BMI)

有用,但看不出腹部脂肪堆積的嚴重程度,就無從得知一個人罹患第二型糖尿病、高血壓、心臟病和中風增加的風險。

更新的指南:醫師對於5歲以上兒童和年輕人,應考慮使用腰圍身高比例,來衡量和預測健康風險。

腰圍:內臟脂肪堆積指標

腰圍測量是定點在肋骨底部和盆骨上端,正常呼吸,用皮尺量兩者中間部位的腰圍。這一方法要比BMI更有助於人們了解體內是否堆積過多的內臟脂肪

(visceral

fat),內臟脂肪通常聚集在心臟、肝臟和胰臟周圍。

測量腰圍和身高的比例適用於所有族裔和肌肉高度發達的成年男女。但身體質量指數超過35,孕婦或兩歲以下兒童就不適用。

NICE最新的指南草案指出,一些亞洲和黑人族裔比較傾向於脂肪累積在腰圍,稱「蘋果型肥胖」。他們應該使用較低的肥胖身體質量指數門檻,以便有助於預測其特定的健康風險。

一般來說,理想的BMI指數應該在18.5到24.9之間。低於18.5說明體重過輕,高於24.9體重意味著超標。如果BMI達到或是超過30,就算是肥胖了。但NICE警告說,即使BMI指數在健康範圍之內,腹部脂肪也可能過多。

NICE指南中心的主任Dr. Paul Chrisp

說,更新的指南草案協助人們了解哪些因素影響他們的健康,和面對的方式。

醫療保健專業人員和公衆可在五月正式發表前,對指南提出評論。

編譯來源:BBC NEWS (2022.04.08)

+ read more

2022.04.15

世界衛生組織:一劑 HPV 疫苗可預防子宮頸癌

4 月 11 日世界衛生組織專家表示,只要一劑的HPV

(人類乳突病毒) 疫苗足以預防子宮頸癌。

目前HPV疫苗施打使用的是兩劑或三劑的方案,但世衛組織的免疫戰略諮詢專家小組

(SAGE)

評估了過去幾年出現的證據後表示:一劑同樣有效。

SAGE 建議更新 HPV 疫苗劑量方案如下:

* 9-14歲女孩:一劑或兩劑方案

* 15-20歲女性:一劑或兩劑方案

* 21 歲以上的女性:兩劑間隔 6 個月

世衛組織發表的聲明中說:「這將會改變預防這種疾病的遊戲規則;我們會看到這個挽救生命的疫苗惠及更多的女孩。」

世衛組織在2020

年啟動了「消除子宮頸癌倡議計畫」,以應對包括疫苗獲取不公平在內的若干挑戰,並訂下2030

年讓 90% 的女孩在 15

歲之前接種疫苗的目標。這一單劑量建議有可能使我們更快地實現那個目標。

編譯來源:REUTERS(2022.04.11)、WHO(2022.04.11)

+ read more

2022.04.06

「寓教於樂」:成功的性教育要談性快樂

快樂可以說是性行為最強大的動力,然而每年全球花費上億在性、生殖健康和權利的服務中卻避而不談。

如果你問大多數人,「你的性教育是否有助於你的人際關係和性生活?」 他們會說,「不」。

根據牛津大學主導的一個國際研究的結論,將性健康教育聚焦於歡愉,可以增加保險套的使用,加強安全性行為的正面態度。幾十年來有些專家倡議性教育應超越僅談禁慾或風險,以改善性健康的結果。這個研究驗證了這樣的方向是正確的!

樂趣是生活的一部分

性健康教育包括學校教育、或針對各年齡層人的促進健康宣導。通常是為了達到特定的健康目標,例如:增加性傳染病的篩檢,推動HPV疫苗,或者減少性傳染病的案例。

它們通常以健康風險的宣傳為主,性樂趣的考量並不被認為有關。然而性關係和樂趣是人類生活重要的一面,若加入考量可以使性教育的推動更有效。

於1980和90年代行動家和社區組織所發起的「HIV預防」活動就是引人注目的成功案例。很多這些活動被認為有爭議性,因為他們使用了高度性感的影像,且歌頌同性戀和雙性戀男子的性慾,被批評為面對HIV危機仍在不負責任的享樂。

可是正面的「性」宣傳

-將「性安全」自然地呈現在性的樂趣裡,正是這些活動成功的關鍵!

樂趣和許可

肯定性樂趣是性行為許可教育一個重要的部分。

30多年前一篇重要的論文中,美國學者Michelle

Fine明確而有力的指出,學校性教育中「缺少慾望的課程」如何傷害了年輕女性的「性」健康和安全。她指出在美國教育系統裡,學校的性教育否定了女性的性慾望,使得年輕女性更容易遭受性暴力及意外懷孕。

一個人在性關係中表達「不想要」的能力,需要這個人能夠認知到自己「想要」的,也需要有信心地說出這些慾望,而不會害怕被恥笑。

性教育應該建立人們對性的自我認知和信心,可以開放討論性的樂趣和風險。要能夠達成這些,我們需要肯定且尊重年輕人的性和關係。

性樂趣可以在課堂上談嗎?

學校性教育聚焦在樂趣的主意可能會有爭議性。那課堂上如何教性樂趣呢?

樂趣為基準的性教育並非有關性的技巧,而是肯定人們有性樂趣和滿足的權利。包括使用保險套時強調樂趣,而不是集中在警告,或者允許人們公開討論性取向或關係的複雜性。

教育者警告課堂上不應定義特定的樂趣,然後強加於人,因為不同的人可能有許多不同的樂趣。

樂趣為基準的性教育在於開放教育空間,使年輕人可以安全的探索,發展對性和關係的批判性的思考。

性樂趣支持性權利和性健康

性權利的本質是認識到,性樂趣是人類關係中有價值的部分,也是健康和幸福的支柱。

性權利的基礎是讓每個人有機會追求滿意的性關係,不受傷害或歧視。

尊重性權利可以鞏固包容性教育、性和生殖醫療服務普遍化,以及免遭受性暴力和歧視的保護。

性權利的本質是認知性樂趣是維持健康、幸福的人際關係很重要的一環。

編譯來源:The Conversation (2022.02.12);BBC News (2022.02.14)

+ read more

2022.03.30

「處女膜」無關「處女」 婦團推正名破除迷思

台灣女人連線及立法委員林淑芬今(30)日舉行記者會,要求政府有具體作為導正「處女膜」、「惡露」這些貶抑、污名女性的用詞。

黃淑英理事長表示,人類身體的組織、器官或系統命名應是依其「功能」、「組成」或「位置」而定,但在女人身上卻不一定如此。「處女膜」這個陰道發育完成的殘留,沒有生理上的功能,卻在父權社會下成為「處女」的證據,對女人造成許多傷害與迷思。女人擔心初夜沒落紅會被視為不純潔,限制女人的性自主及自由;女人擔心傷害處女膜,避免由陰道進入的相關檢查,導致疾病防治困難或延誤診斷,危害健康。況且,「處女」就是個模糊不清的概念,只為滿足父權的想像。字典裡僅有「處女」一詞,卻沒有「處男」,道盡傳統社會對女性的歧視與壓抑,用「處女膜」來命名是不當的。

台灣婦產科醫學會副秘書長林姿吟提到,出血跟是否為初次性行為並沒有一定關聯。在這樣的社會觀念下,醫師在內診或做抹片等檢查時會擔心傷及「處女膜」。過去就有醫師面臨這樣的糾紛,跟患者確認沒有性經驗,然內診後出現流血卻被求償。有家長因為小孩跌倒,驚慌地帶來就醫,要醫師確認「處女膜」是否完整。這些根深蒂固的觀念都在人們心中,婦產科醫學會支持改名,也樂觀其成。

立法委員林淑芬指出,女人年紀小時社會認為保有「處女膜」很重要,但年紀大了有處女膜卻被譏笑是「老處女」,將社會價值加諸在器官上就是對女人的壓迫。而除了正名,也應該給予正確的性教育,澄清迷思,讓孩子有正確的資訊。

國家教育研究院副院長顏慶祥回應,許多用詞有其時空脈絡,因應各種觀念的進步與發展,特別在性平議題上,近年來國教院不定期召開性平審議小組針對教科書、辭典等內容作修正,對這些內容會與時俱進地修正。

台灣女人連線也將透過「徵名活動」為處女膜「正名」,提供衛福部參考,期待衛福部研議適當的名稱取代「處女膜」,對「處女」這個違反性平的用詞釜底抽薪!

+ read more

2022.03.23

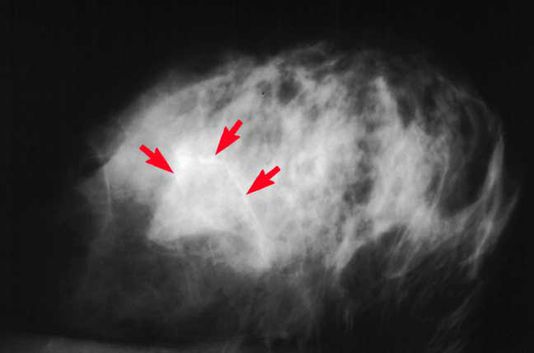

乳房攝影 ─ 心血管疾病的線索!

新研究指出,乳房攝影所偵查到的乳房動脈鈣化,和停經期婦女心血管疾病的較高風險有關。研究作者認為這個發現有助於評估婦女心臟病和中風的風險。

乳房動脈鈣化是鈣累積在乳房動脈壁的中層。它和老化、第二型糖尿病、高血壓和發炎相關,是動脈硬化的標誌。但和動脈內層鈣化並不相同

(內層接觸血液),那是抽煙和高膽固醇的人常有的。乳房動脈鈣化在乳房攝影中出現在乳房動脈裡的白色斑塊,和癌症不相干。

此研究結果發現:乳房攝影中有乳房動脈鈣化的婦女,比沒有乳房動脈鈣化的婦女,多51%可能發生心臟病或中風,多23%可能發生任何一種類型的心血管疾病,包括心臟病、中風、心臟衰竭和周邊動脈的疾病。

乳房動脈鈣化應納入心血管疾病風險的評估

研究的主導作者Carlos Iribarren

說:「現今乳房攝影中看到乳房動脈鈣化,有些放射科醫師會將這個資料放在乳房攝影的報告,但並非照護的標準,也沒有硬性規定。我們希望這個研究能鼓勵更新指南,將這個資料整合至乳房動脈鈣化的計算公式,協助增進心血管降低風險的策略。」

Iribarren說:「在我們早期的研究中曾報導婦女60-79歲之間,26%有乳房動脈鈣化,隨著年齡比率會增加,75-79歲的婦女超過一半有。研究已証實現行用來衡量一個人發生心血管疾病10年風險的計算方式,對婦女比對男人較不準確。我們現今的研究,評估在乳房攝影能輕易看到的乳房動脈鈣化,對於婦女發生心臟病風險可以提供較多的資料。」

芝加哥西北大學醫學院心臟科助理教授Khan說:「這個類型的鈣化可能表示心臟健康不佳,醫師可以運用這個機會討論優化心臟健康的方法,如規律性的運動、高品質的飲食和維持健康體重。而且要注意的是沒有乳房動脈鈣化,並不就等於低風險而誤導患者。風險因素的最佳控制,不管有沒有乳腺動脈鈣化,對所有婦女都一樣重要。」

研究的進行及結果

這個研究涵蓋了5,000位年齡在60-79歲之間的女性。這些婦女皆無心血管疾病或乳癌的病歷。她們在2014年10月24日和2015年2月13日之間,至少做了一次例行的乳房攝影篩檢。追蹤約6.5年看她們是否有有心臟病發作或中風,或有其他類型的心血管疾病,如心臟衰竭。

分析發現:

*

乳房攝影中有乳房動脈鈣化的婦女,比沒有乳房動脈鈣化的婦女,多51%可能發展出心臟病或中風。

*

乳房動脈鈣化的婦女,多23%發展出任何一種類型的心血管疾病,包括心臟病、中風、心臟衰竭和周邊動脈的疾病。

*

乳房動脈鈣化在自稱為白人,或西班牙/拉丁族裔的婦女中比較廣泛,在自稱為黑人或亞裔婦女中較少。專家認為需要更多研究來了解這些發現。

此研究發表在《循環:心血管影像》期刊

編譯來源:EurekAlert! (2022.03.15)

+ read more